「歯をも守る方法を一つでも多く知りたい」「寝ているときに着けるマウスピースがあるらしいけど、どんな効果があるの?」

今回は、医療ライターのショウブ(@freemediwriter)がこんな疑問や希望を持っている人に役立つ記事を書きたいと思います。

歯科医師を取材するようになるまでは知りませんでしたが、歯を守るためには夜間用のマウスピース(ナイトガード)が有効だといいます。

特に、30~40代の比較的に若い歯科医師や歯科衛生士が「歯を守るための新しい方法」としてその効果を話すことがあり、本人たちも実際に使っているそうです。

わたしが通う歯科医院でも歯科医師、歯科衛生士が共に「使っている」と話していたので、わたしも作ってもらいました。

夜間用のマウスピースにはどんな効果があるのでしょうか。完成までの流れと費用に加え、 実際の使い心地はどうなのか。解説します。

目次

歯ぎしり・食いしばりとは

マウスピースの効果は、歯ぎしりや食いしばりによる悪影響を減らせることです。

歯ぎしり…歯をギリギリとこすり合わせること

食いしばり…歯を強く噛みこむこと

かかりつけの歯科医師によると、30分ほどの短時間に起きているものも含めれば、成人のおよそ8割は就寝中のどこかのタイミングで歯ぎしりや食いしばりをしているといいます。

就寝中のことであるだけに、「自分が歯ぎしり・食いしばりをしている」と自覚している人はほとんどいないそうですが(わたしもわかりません)、この間には体重の3~4倍もの力が歯にかかっていて、知らず知らずのうちに歯にダメージを与えているそうです。

歯ぎしり・食いしばりの原因は不明ですが、ストレスや遺伝が可能性として考えられるといいます。

歯ぎしり・食いしばりの悪影響

取材した歯科医師とかかりつけの歯科医師によれば、歯ぎしりと食いしばりによる悪影響としては下のことが挙げられます。

- 知覚過敏の発生リスク増

- 虫歯の発症リスク増

- 歯周病の進行リスク増

- 顎関節症の発症リスク増

- 詰め物・被せ物の破損リスク増

一つずつ見ていきしょう。

1、知覚過敏が起きやすくなる

歯ぎしりや食いしばりによって歯に力がかかり続けていると、徐々に歯がすり減ってしまうそうです。

その結果、歯の表面が内部の神経に近づくため、冷たい物や甘い物を食べるとき、歯磨きをしているときなどに歯がしみる知覚過敏が起きやすくなるといいます。

2、虫歯が起きやすくなる

歯がすり減るだけではありません。歯ぎしりと食いしばりによって、微細なひび割れが起きてしまうこともあるそうです。

歯科業界では歯ぎしり・食いしばりで起こるひび割れを「クラック」と呼びます。

歯科医師や歯科衛生士であれば目で見てクラックがあるかどうかはわかるそうで、わたしもかかりつけの歯科医師に「下の前歯にできていますね」と指摘されました。

「うっすらと縦に線が走っているでしょう?」

言われてみると確かにそんな気がしましたが、素人ではわかりづらい印象。

出典:「丸山歯科医院」(静岡県)ホームページ

出典:「丸山歯科医院」(静岡県)ホームページこれがクラックです。

クラックが大きくなると、そこから細菌が侵入して歯の内部で増殖、虫歯ができやすくなったり、歯が欠けたり割れたりしやすくなるといいます。

3、歯周病が進行しやすくなる

歯に大きな負担がかかり続けていると、歯ぐきや歯を支える骨(歯槽骨)に負担を与えてしまい、歯周病も進行しやすくなるそうです。

4、顎関節症が起きやすくなる

顎関節症(がくかんせつしょう)とは、あごの関節に痛みがあって口が開きづらくなったり、あごを動かすと関節が「カクカク」と鳴ったりする病気です。

歯ぎしりや食いしばりによってあごの関節に大きな負担がかかると、この病気にかかってしまう可能性も高くなるといいます。

5、詰め物や被せ物が壊れやすくなる

歯ぎしりや食いしばりで影響を受けるのは、天然の歯だけではありません。

詰め物や被せ物がある人の場合、当然、歯ぎしりや食いしばりによってこれらにも強い力が加わるわけですから、詰め物・被せ物の破損リスクも上がるそうです。

夜間用マウスピースの効果

これらの悪影響については、歯科医療に詳しくない人も物理的に「そうだろう」と理解しやすいのではないでしょうか。

そして、マウスピースを就寝中にはめることで、歯ぎしり・食いしばりそのものをなくすことはできなくても、歯と歯が直接当たらなくなるのでこうした悪影響を減らせることも想像しやすいでしょう。

ロジックとして理解がしやすく、否定する材料もなく、さらに歯科医療に携わっている人たちが患者に勧めるだけでなく自身が実際に使っている。

こういった理由からわたしも作ってもらうことにしたわけです。

マウスピースの完成まで

マウスピースの製作工程については細かく書くことはなく、流れはシンプルです。

- 歯の型を取ってもらう

- できたマウスピースを調整してもらう

- 受け取る

それぞれ見ていきましょう。

1、上の歯の型を取ってもらう

夜間用のマウスピースは上の歯にはめるものなので、上の歯全体の型を取ってもらいます。

被せ物を作ったことのある人であれば歯型を取ったことがあると思いますが、それの上の歯全体バージョンといえばイメージしやすいのではないでしょうか。

出典:医療法人がもう四丁目歯科(大阪市)のホームページ

出典:医療法人がもう四丁目歯科(大阪市)のホームページピンク色の粘土のように柔らかい素材の物を上の歯にはめて型を取ります。型取りだけでいえば、かかる時間は10分ほどです。

2、できたマウスピースを調整

歯型をもとにマウスピースが作られ、1週間ほどで完成します。

これを口にはめてみて歯科医師が噛み合わせをチェックし、必要に応じてプラスチックを細かく削って調整します。

「歯型をもとに作った状態のままだと、下の特定の歯に力が加わりすぎることがあるんですね」

歯科医師が話していましたが、これはつまり、歯の噛み合わせの影響をそのまま受けてしまうということ。

歯の噛み合わせが悪くて上の歯が下の特定の歯に当たっている状態だと、仮にマウスピースをして歯と歯がぶつからなくなったとしても、下の特定の歯に過度に力が加わる状態は変わりません。

マウスピースの形を微妙に変えることで負担を分散させるわけですね。

わたしの場合、噛み合わせを確かめるための紙をカチカチと噛んでマウスピースを削る作業を4回くらい繰り返して調整してもらいました。

かかった時間は30分ほど。

歯科医師によると、こうした調整作業をしない歯科医院もあるそうです。

「調整をしても保険点数が変わらない、つまり歯科医院にとっては収入が変わらないので、手間をなくすために型取りをしてできあがったマウスピースをそのまま渡すところもあります」

マウスピースの費用

マウスピース作成にかかった費用は、健康保険が適用されて約5千円でした。

歯科医師によると、マウスピースの作製を自費で行っている歯科医院もあるそうなので、事前に確かめた方が良いでしょう。

マウスピースの使用感

マウスピースを入れるためのケースです。白色と水色の2種類から選びました。

こちらが表側。

こちらが表側。

こちらが裏側

こちらが裏側

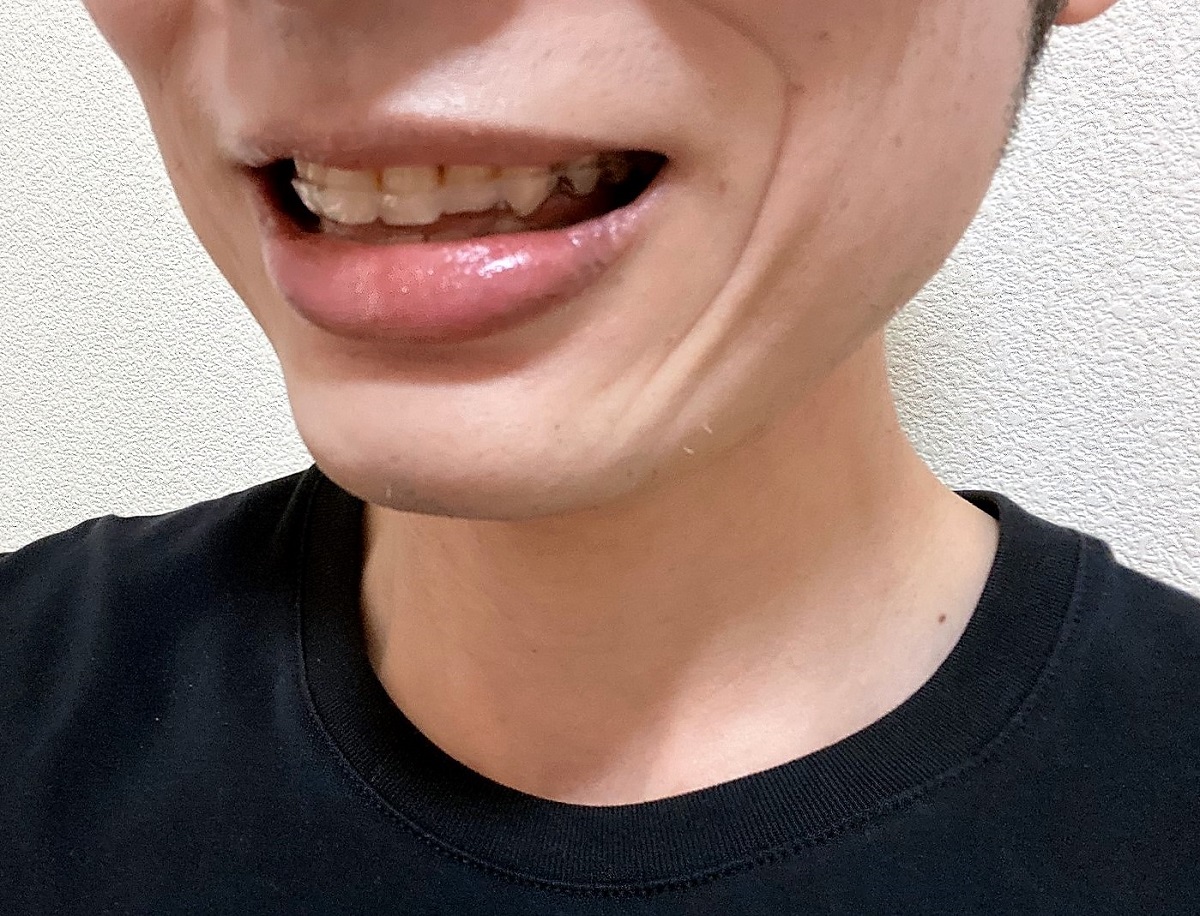

上の歯にはめて、この状態で寝ます。

着け心地はどうか…

違和感が大きかったですね。

緩くはめているとそうでもありませんが、しっかりはめると上の歯がやや締め付けられてジンジンして、寝つくまで違和感が続きました。

使用開始の初日は寝つきが少し悪く、普段は15分くらいで寝られるところその倍はかかったように思います。

マウスピースを着けていたからでしょうか。その日は朝の8時に起きるところ5時半ごろに目が覚めてしまいました。

それから再び寝られたので問題はありませんでしたが、睡眠に少し影響した模様。

かかりつけの歯科医師も最初は違和感が大きくて途中で外していたそうですが、続けるうちに次第に慣れてきて、今では「はめないと気持ち悪い」域にまで達したそう。

わたしの場合も3日後くらいから慣れてきて、寝つきが良くなり、朝早くに目が覚めることもなくなりました。

マウスピースの手入れの方法

マウスピースの手入れ方法も特筆すべきことはなく、使った後に水で洗い流すだけです。汚れが気になる人は入れ歯用の洗浄液を使ってもいいそうです。

注意しないといけないのは、高温で洗わないこと。変形の原因になるといいます。

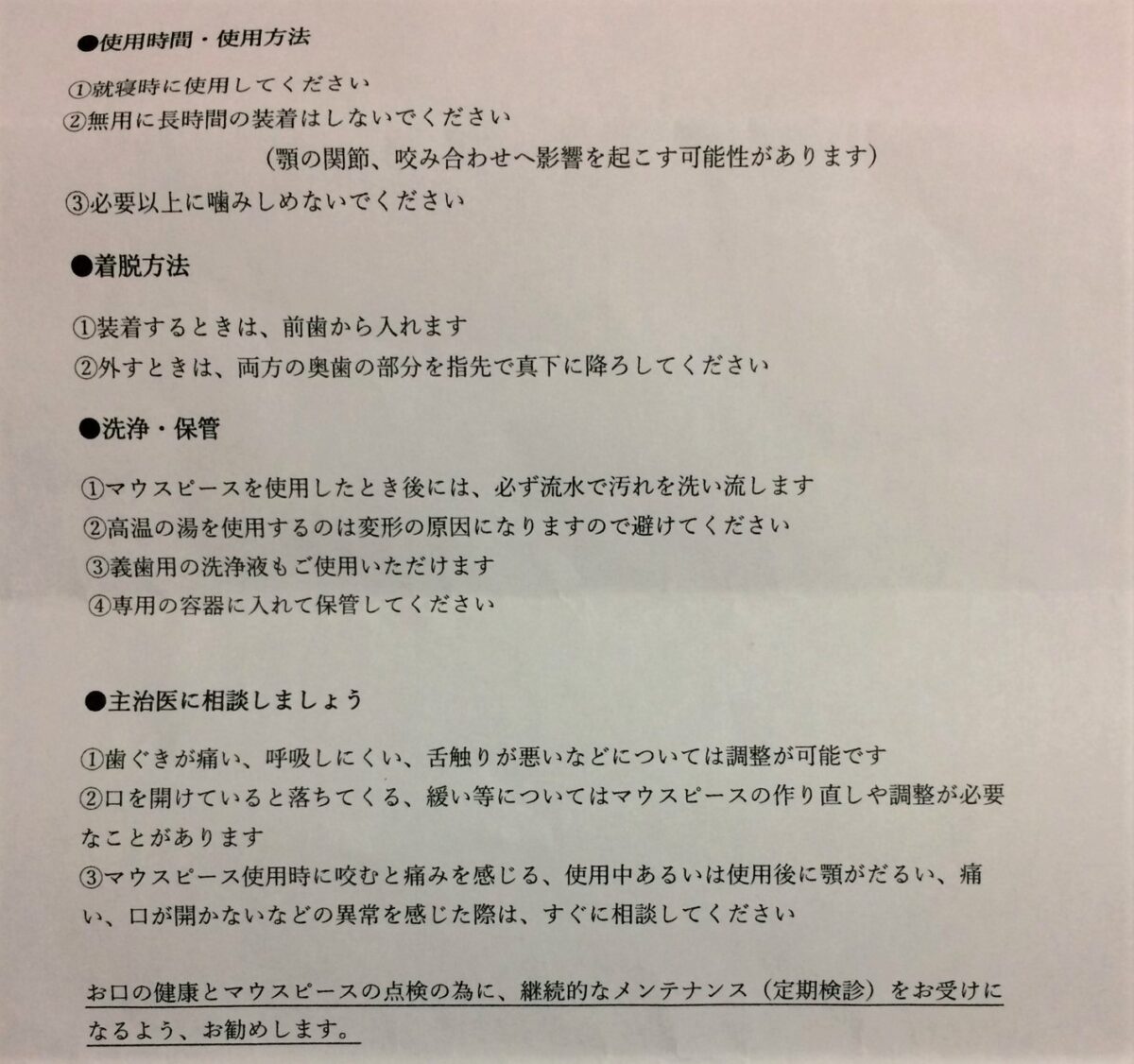

歯科医院にもらった資料です。使用方法、着脱方法、手入れの方法について書かれています。

マウスピースの課題感

夜間用マウスピースを使い続ける上でのネックは、効果が見えづらいことですね。

歯にクラックがあるかどうかは素人ではわかりづらいですし、使い続けても目に見える変化は起こりません。

ただ、「歯と歯が直接ぶつからなくなるから歯にダメージを与えない」という理屈はわかりますし、それに伴っていろんな悪影響を減らせるということも想像できます。

基本的には肌感覚よりも頭で良さをわかって使うものだと思いますが、使い続けることでマウスピースがすり減れば「効果があったんだ」と思うかもしれません。

歯を守るツールがさほど高くない値段で手に入り、しかもランニングコストはかからずに使い続けられるので、歯の健康に関心の高い人は歯科医師に相談してみてはどうでしょう。

試してみる価値はあると思います。

追記:優しく扱わないと破損する

マウスピースを使い続けて1年以上。

かかりつけの歯科医師が話していた通り、私も「着けないと気持ち悪い」域まで習慣化しましたが、1点、注意点に気付いたので追記です。

マウスピースを洗うときなどに、優しく扱わないとひび割れる恐れがあります。わたしはつかんでいるときに力をかけすぎてしまい、一部がひび割れてしまいました。

わたしのマウスピースは堅いプラスチック製ですが、幅が細いので、過度に力を加えると上の写真のように割れてしまう可能性があります。

「マウスピースは割れやすい。扱うときは優しく」

歯科医院で新しいものを作ってもらっている最中なので、今後はこのことを意識していこうと思います。

医療ライターの庄部でした。

記事内の情報、考え、感情は書いた時点のものです。

記事の更新情報はツイッター(@freemediwriter)でお知らせします。

関連記事

虫歯予防

歯科治療・ケアレポート

面白かった医療・健康本とレビュー記事

【要約と感想】『世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事』 | 医療ライター庄部勇太の取材ノート (iryowriter.net)

【記者が要約】『スタンフォード式 最高の睡眠』眠りの質上げる方法 | 医療ライター庄部勇太の取材ノート (iryowriter.net)

医療ライターお勧めスキンケア本レビュー【美容常識の9割はウソ】 | 医療ライター庄部勇太の取材ノート (iryowriter.net)

ほかの医療・健康本のレビュー記事は下リンクから読めます。

医療本レビュー | 医療ライター庄部勇太の取材ノート (iryowriter.net)